|

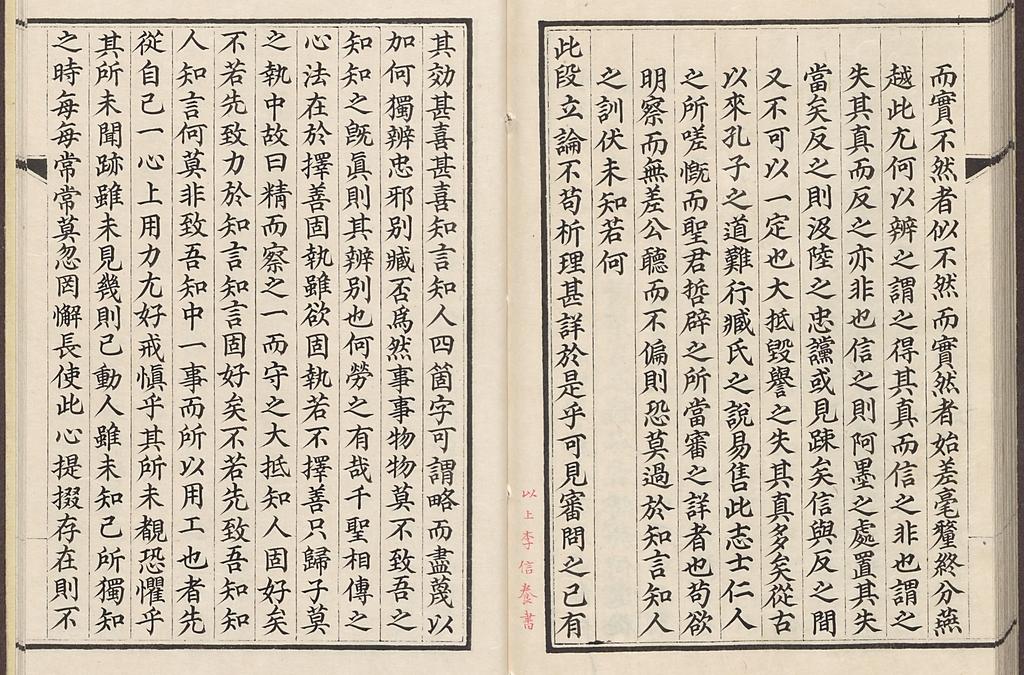

| ▲ 사자관 이신양이 쓴 홍재전서 [한국학중앙연구원 제공. 재판매 및 DB 금지] |

|

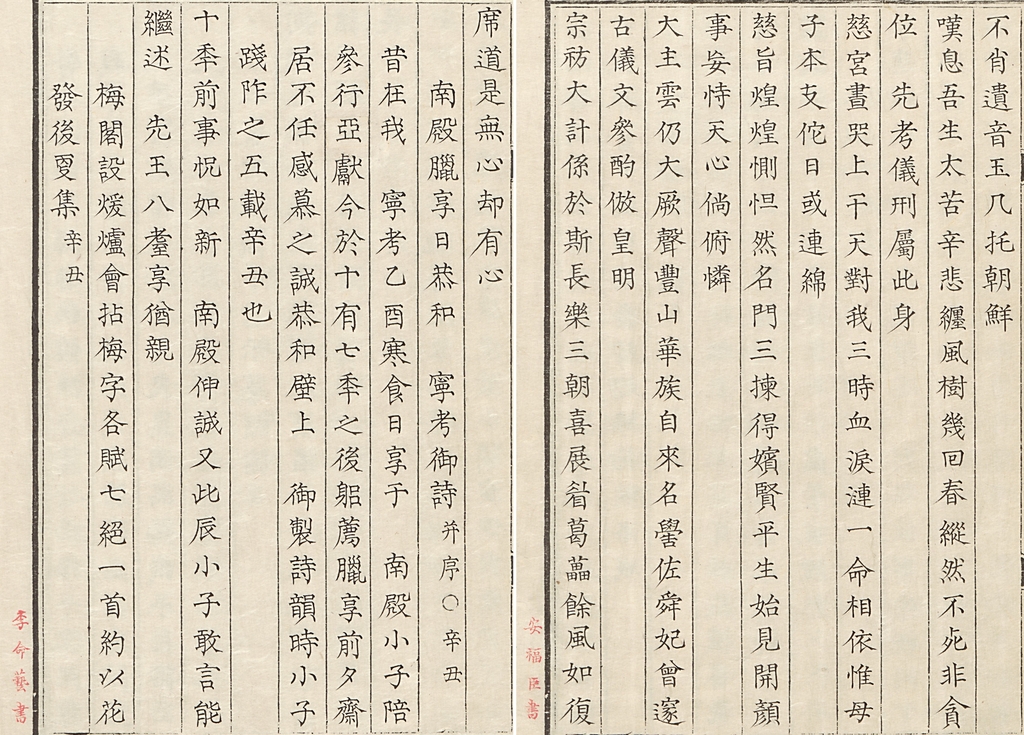

| ▲ 이명예(왼쪽)와 안복신(오른쪽)이 쓴 홍재전서 [한국학중앙연구원 제공. 재판매 및 DB 금지] |

글씨 쓰는 '사자관', 정조 문집에 어떤 서체 남겼나

박용만 한중연 수석연구원, 장서각 소장 '홍재전서' 분석

(서울=연합뉴스) 박상현 기자 = 조선 후기 명군으로 꼽히는 정조(재위 1776∼1800)는 할아버지 영조처럼 세상을 뜨기 전 어제(御製·임금이 지은 글)를 편찬하고자 했고, 자신의 글을 모은 문집 '홍재전서'(弘齋全書)를 남겼다.

당대 최고 학자로 평가된 그는 문체와 서체에 대한 뚜렷한 신념이 있었다. '일성록'을 보면 정조가 글씨 쓰는 관리인 사자관(寫字官) 서체에 대해 "뾰족하고 가는 것이 감히 눈으로 보지 못할 정도"라고 혹평한 대목이 있다.

그렇다면 정조는 홍재전서 제작에 임하는 사자관에게 어떤 글씨를 요구했고, 사자관들은 어떤 서체로 글씨를 썼을까.

16일 학계에 따르면 박용만 한국학중앙연구원 수석연구원은 연구원 장서각이 소장한 홍재전서를 분석한 뒤 "사자관은 철저한 훈련을 받더라도 글씨에 각자 개성이 드러날 것으로 예상했지만, 개성을 감추고 오로지 동일한 서체를 구사했다"고 주장했다.

한국학중앙연구원이 펴내는 학술지 '장서각' 최신호에 관련 논문을 발표한 박 연구원은 "획일화된 서체는 사대교린 문서와 어제를 쓰는 사자관의 기본적 책무와도 관계가 있었다"고 강조했다.

조선은 초기에 사자관을 별도로 두지 않았으나, 선조 무렵부터 글씨를 잘 쓰는 사람을 골라 관직을 줬다. 조선 후기 학자 이긍익은 '연려실기술'에서 이해룡과 석봉 한호를 사자관 시초로 꼽았다.

박 연구원은 "정조 때 사자관은 승문원 40명, 규장각 8명으로 정례화됐다"며 "정조는 조선의 서예가 중국의 순정하지 못한 서풍을 그대로 흉내 낸다고 비판하면서 안평대군이나 한호의 순박한 글씨로 돌아가야 한다고 했다"고 설명했다.

이어 자신의 서예관에 따라 서체의 전범을 설정하고 서체 변화를 요구한 정조의 생각이 국가 왕실이 제작하는 문헌에 그대로 투영됐을 가능성이 크다고 추정했다.

박 연구원이 살핀 홍재전서에는 굵은 글씨와 가는 글씨가 있으며, 글씨를 쓴 사자관 이름이 기재됐다. 획 굵기는 굵은 글씨가 1㎜, 가는 글씨가 0.4㎜ 정도이다.

그는 굵은 글씨를 남긴 사자관은 35명이고, 가는 글씨를 쓴 사자관은 10명으로 집계했다. 두 글씨를 모두 쓴 사람은 6명이었다.

박 연구원은 "사자관이 초본을 쓰면 규장각 관리가 고치거나 확인할 곳을 명시하고, 이것을 반영해 다시 사자관이 글씨를 쓰는 방식으로 책이 만들어진 것 같다"며 "교정한 곳이 없는 가는 글씨 부분이 2차 필사본으로 판단된다"고 주장했다.

기술직 중인인 사자관은 조선 후기에 세습하는 경향이 있었는데, 박 연구원은 국립중앙도서관에 있는 자료인 '화사양가보록'(畵寫兩家譜錄)을 통해 홍재전서 사자관들 중에도 부자(父子)나 형제가 있다는 사실을 알아냈다.

그는 "홍재전서 제작에 참여한 사자관 중 이동헌은 아버지, 조부, 증조부가 모두 사자관을 지냈고, 아우와 아들도 사자관이었다"며 "사자관은 혼인도 기술직 중인 가문과 하는 경우가 많았다"고 했다.

(끝)

(C) Yonhap News Agency. All Rights Reserved

![[가요소식] TXT](/news/data/20251220/yna1065624915960696_833_h2.jpg)