만드는 법, 맛도 각양각색…"전통 장 문화 살리되 맛 개선해야"

|

| ▲ 제19차 유네스코 무형유산보호협약 정부 간 위원회 회의장 [국가유산청 제공. 재판매 및 DB 금지] |

|

| ▲ 메주 [국가유산청 제공. 재판매 및 DB 금지] |

|

| ▲ 경복궁 장고 [연합뉴스 자료사진] |

|

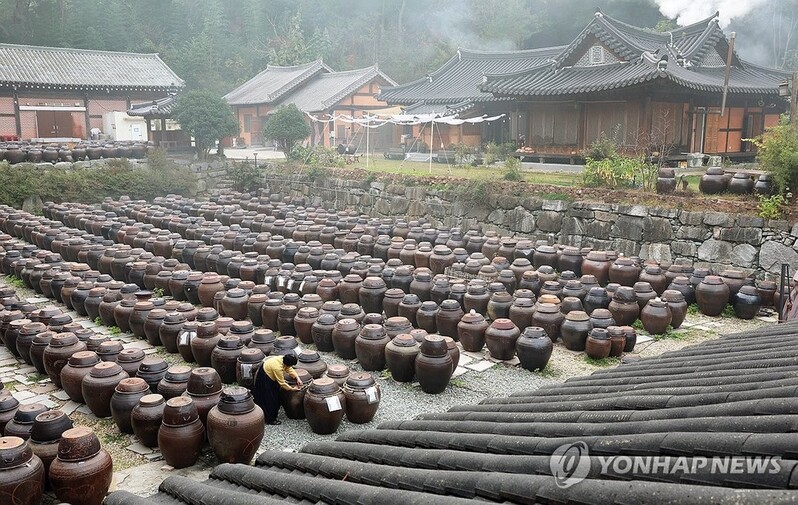

| ▲ 전남 담양군 장고에 장 익어가는 1천200여개 장독 가득 (담양=연합뉴스) 조남수 기자 = 지난 8일 오후 전남 담양군 창평면 고려전통식품 장고(醬庫)에서 기순도 진장 명인이 만든 고추장, 간장, 된장이 숙성되고 있는 장독 1천200개가 가지런히 놓여 있다. 2024.11.11 iso64@yna.co.kr |

|

| ▲ 직접 만든 메주와 한 컷 (담양=연합뉴스) 김혜인 기자 = 13일 오전 전남 담양군 창평면 기순도 발효학교에서 명인과 함께 일본인 관광객들이 메주 만들기 체험을 끝내고 기념사진을 찍고 있다. 2024.11.13 in@yna.co.kr |

|

| ▲ '오늘은 장 담그는 날' (대구=연합뉴스) 윤관식 기자 = 18일 대구 달서구노인종합복지관에서 열린 '전통 장 담그는 날' 행사에서 참가자들이 메주를 들고 활짝 웃고 있다. 2024.3.18 psik@yna.co.kr |

|

| ▲ 한국의 장 담그기 문화' 유네스코 인류무형유산 등재 결정 (서울=연합뉴스) 최응천 국가유산청장(가운데)이 3일(현지시간) 파라과이 아순시온에서 열린 제19차 유네스코 무형유산보호협약 정부 간 위원회에서 '한국의 장 담그기 문화'가 유네스코 인류무형유산으로 등재되자 위원국들에게 감사 연설을 하고 있다. 2024.12.4 [국가유산청 제공. 재판매 및 DB 금지] photo@yna.co.kr |

"장맛 좋은 집에 복 많다"…자존심 걸고 지켜온 구수한 손맛

한국인 밥상 책임진 '장 트리오'…조선 왕실에선 '장고마마'가 관리

만드는 법, 맛도 각양각색…"전통 장 문화 살리되 맛 개선해야"

(서울=연합뉴스) 김예나 기자 = "집안의 요긴한 일 장 담는 정사(政事)로다 / 소금을 미리 받아 법대로 담그리라…."('농가월령가' 3월령 중에서)

우리 조상들에게 장 담그기는 집안 행사 중에서 가장 큰 일이었다.

된장, 간장, 고추장 등 각종 장은 음식 맛을 결정하는 핵심 요소였고 한 집안의 역사와 전통을 상징했다. 계절에 따라 장을 담고 보관하는 일은 무엇보다 중요했다.

대대로 이어져 온 '씨간장'을 고이 보관하거나 장독 주변에 나쁜 기운이 들어가지 않도록 금줄을 치고 버선을 거꾸로 붙여놓는 것도 이런 이유에서다.

옛 속담에는 '장맛이 좋은 집에 복이 많다'거나 '장맛이 변하면 집안에 흉한 일이 생긴다', '집안 사정은 장맛으로 안다' 등 장을 중요하게 여기는 표현이 여전히 남아있다.

그만큼 한국인의 식생활에서 장이 차지하는 비중이 크다는 의미다.

유네스코 무형유산보호협약 정부 간 위원회는 3일(현지시간) '한국의 장 담그기 문화'를 인류무형문화유산 대표목록으로 등재하기로 하면서 "한국의 장은 한국 식생활의 근간을 이루는 식품"이라고 평가했다.

장을 담고 먹는 문화는 오랫동안 대(代)를 거치며 이어져 왔다.

콩을 주원료로 삼아 소금과 함께 발효시켜 만든 음식 문화는 동아시아 지역을 중심으로 다양하게 전승됐는데, 한국에서는 된장, 간장, 고추장 등 '장 트리오'를 중심으로 발전해왔다.

중국 역사서 '삼국지'(三國志) 위서 동이전에는 고구려와 관련해 "발효음식을 잘 만든다"는 내용이 있고, '삼국사기'(三國史記)에는 장과 관련한 기록이 전한다.

조선 왕실에서는 장을 보관하는 창고인 장고(醬庫)를 두고 '장고마마'라 불리는 상궁이 직접 장을 담그고 관리할 정도로 장을 중요하게 여겼다.

정혜경 호서대 명예교수(식품영양학과)는 지난 10월 서울에서 열린 무형유산 국제 심포지엄에서 "한국의 장은 채식과 발효음식 문화를 가능하게 했던 한국 음식 문화의 정수"라고 강조했다.

집마다 다양한 맛과 향을 내는 점은 장의 특징이다.

콩을 삶아 메주를 만들고, 적당한 조건에서 발효시킨 다음 숙성·보관해 맛있는 장을 담그는 일련의 과정은 지역마다 또는 가정마다 조금씩 차이가 있다.

예컨대 충남 논산 파평 윤씨 종가에서는 일반 가정보다 메주를 4배 이상 넣어 간장을 만들며, 6개월 정도 숙성한 뒤 씨간장을 넣는다고 한다.

경북 일부 지역에서는 팥을 이용해 장을 담그며 삶은 메주콩을 식혀 메밀가루를 묻혀 발효시키거나 노란 콩과 검은콩을 볶아 익히는 집도 있다.

한국의 장은 시간과 정성으로 만드는 음식이란 점에서 주목할 만하다.

메주를 소금물에 담가 숙성시킨 뒤 액체를 달여 간장을 만들려면 최소 5∼6개월 이상 기다려야 하는데, 술을 제외하면 이처럼 오랜 시간을 들이는 음식은 많지 않은 편이다.

한국장류기술연구회장인 신동화 전북대 명예교수(식품공학과)는 한국의 장 문화를 '기다림의 미학'이라고 언급하며 "역사와 시간이 응축된 문화적 산물"이라고 설명했다.

오늘날은 전통 방식으로 장을 담그기보다 사 먹는 사람이 많은 게 사실이다. 최근에는 식문화가 달라지면서 장류 소비도 줄어 우려의 목소리도 나온다.

신 교수는 "우리 전통 장을 만들고 함께 나누는 문화의 근간은 살리되 맛과 향, 품질을 끌어올릴 수 있는 다양한 방법을 고민해야 한다"고 제언했다.

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

(C) Yonhap News Agency. All Rights Reserved

![[가요소식] 솔비, 13년째 보육원 찾아 봉사활동](/news/data/20251223/yna1065624915963288_822_h2.jpg)